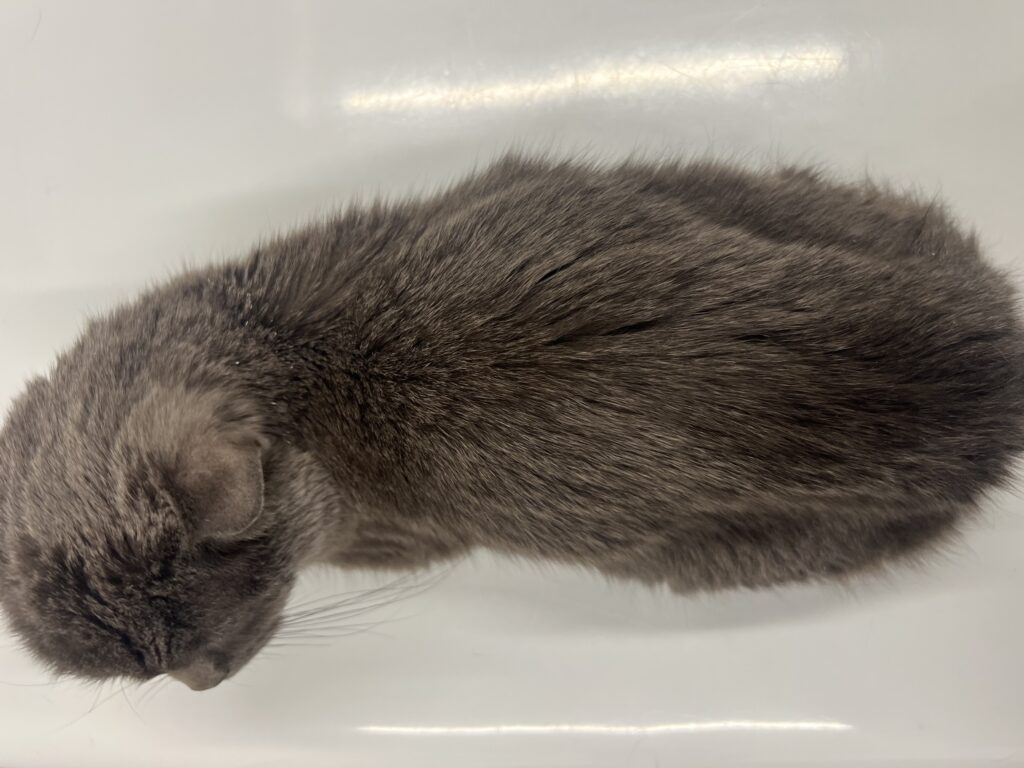

ブリティッシュショートヘア 4歳 去勢済みオス

今回は猫の膵外分泌不全の症例です。

この症例は、今年の3月頃に体重減少があることに気づき、かかりつけの猫の専門病院を受診していましたが、体重減少が進行し症状が改善されないとのことで、セカンドオピニオンを希望して9月に来院されました。

膵外分泌不全とは

膵臓では食事に含まれる栄養素を消化するための酵素を分泌する働きがあります。

膵臓から分泌される主な消化酵素にはアミラーゼ、リパーゼ、プロテアーゼがあります。

- アミラーゼ:炭水化物を分解。

- リパーゼ:脂質を分解。

- プロテアーゼ(トリプシン、キモトリプシンなどの総称):たんぱく質を分解。

膵外分泌不全とは膵臓で作られ十二指腸に分泌されるこれらの膵酵素が減少することにより、脂質、たんぱく質、炭水化物の消化吸収障害がおこります。

食欲が正常であっても食べた食事に含まれる栄養を消化・吸収できていないため、栄養失調による削痩や毛艶の低下が起こり、最も一般的な症状は体重減少です。

また脂肪が混じるため便の色がやや灰色がかったり、便の回数が増える、未消化物の匂いにより便臭がきつくなるなどの便の変化もみられます。

膵外分泌不全の診断

まずは、食事量が適正であるかどうかを食事内容や理想体重をもとに計算します。

この症例の場合、計算すると理想体重を維持するのに十分な食事を接種していたため、やはり体重減少は病的なものと考えられました。

次に、かかりつけの病院では一般的な血液検査、膵特異的リパーゼ(膵炎の指標)、コロナウイルス抗体を検査し、猫コロナウイルス感染症と診断され、インターフェロンを週に1回注射し、ステロイド等も投薬していたようです。

2か月おきにコロナウイルス抗体を計測し、抗体価が下がるまでインターフェロンを週に1回注射する方針だったそうです。

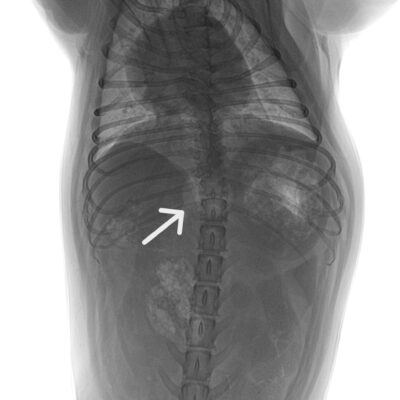

レントゲン検査やエコー検査などの画像検査は行われておりませんでした。

コロナウイルス抗体の検査は軽い下痢の原因となりうる腸コロナウイルスと、生死にかかわる猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPウイルス)の感染で上昇しますが、2つのウイルスの区別はつきません。

腸コロナウイルスであれば重度の体重減少までは起こしませんし、FIPウイルスであれば腹水貯留、腹腔内腫瘤などが画像検査で見つかるはずです。

猫伝染性腹膜炎(FIP)の診断、治療についてはこちら

また腸コロナウイルスは意外とみんな持っているウイルスなのでコロナウイルスの抗体価が高くてもFIPでなければそれほど心配ありません。(試しになんの消化器症状もない筆者の飼い猫の抗体価を調べたところ6400(けっこう高い)ありました。)

ということで、まずは一般的な血液検査、レントゲン検査、エコー検査、尿検査、便検査で全身のスクリーニング検査を行います。

一般的な血液検査では軽度な貧血、肝酵素の軽度な上昇と腎数値(BUN・CRE)の低下を認めました。

肝酵素の上昇はステロイドの影響が考えられ、貧血、BUN・CREの低下は栄養失調・筋肉量低下による二次的な変化と考えられました。

レントゲン検査やエコー検査では腹水や腹腔内の腫瘤、胃や腸などの腫瘍を疑う明らかな所見は認められませんでした。

一般的な便検査では寄生虫など微生物の感染は確認できませんでしたが、細菌の異常増殖を認めました。

また、便中の未消化物を検査するため、ズダンⅢ染色(脂肪を染色)、ルゴール染色(デンプンを染色)を行ったところ、脂肪とデンプン(炭水化物)が未消化の状態で便中に排泄されていることが分かりました。

そこで、追加検査として消化吸収に関する血液検査の、総胆汁酸、トリプシン様免疫活性、シアノコバラミン(B12)、葉酸を外注検査したところ膵外分泌不全が疑われました。(これらは一般的に病院内では検査できず、検査会社に血液サンプルを送って検査してもらう外注検査になります)

外注検査結果が出るまでは、適正な食事量をしっかりと管理して経過観察していただきましたが、体重減少はさらに進行していました。

膵外分泌不全の治療

膵外分泌不全の治療は、不足している消化酵素やビタミンの補充と、細菌の異常増殖がある場合には抗菌薬の投与です。

毎日朝晩の食事に消化酵素剤を混ぜていただき、週に1回ビタミン剤を注射します。

治療を開始すると、泥状で灰色っぽく、異臭がしていた便から、正常な硬さ・色・匂いの便に改善し、1週間で体重が2.22㎏→2.66㎏と増加し始めました。

1か月ほどで1㎏体重増加し、元の理想体重に戻りつつあります。また毛艶も明らかによくなりました。

消化酵素が体内で産生・分泌できないため、消化酵素の補充は生涯日必要になります。

便中の細菌の異常増殖がある場合には、抗菌薬の投与が、

またビタミン欠乏がある場合は、経口摂取ではなく定期的な注射による投与が必要となります。

まとめ

膵外分泌不全はまれな病気ではありますが、診断が難しいというわけではありません。

また、膵炎や糖尿病などを併発している場合もあります。

若くて食欲はあるのに体重が減ってしまう、痩せているなどの症状があればぜひ一度ご相談ください。

①-1024x769.jpg)

①-1024x769.jpg)